既存不適格建築物に増改築等を行う場合は、既存部分を現在基準に適合させる必要があり、それには多額の費用を要したり、物理的に大変な困難を伴いますが、一定の条件(建築基準法第86条の7・施行令第137条の2に規定)に適合させることで、既存不適格部分に係る制限の緩和を受けることができ、増改築が行いやすくなります。特に、増改築部分がExp.Jにより既存部分に接続される場合は、大きな緩和が受けられます。

構造規制の緩和を適用するための方法は、以下のフロー図をご確認ください。

既存不適格となる構造耐力規定(法第20条)

構造耐力規定は、度重なる災害等を踏まえて幾度かの改正強化が行われているため、既存不適格建築物は数多く存在します。強化された主な規定には、次のようなものがあります。

(1)木造の土台と基礎(昭和56年)、(2)木造の柱・はりなどの緊結方法、接手、仕口(平成12年)、(3)木造の必要壁量と配置方法(平成12年)

(4)鉄骨造の鋼材の溶接などの接合部の技術基準(平成12年)、(5)鉄筋コンクリート造の帯筋の間隔など(昭和46年)

(6)構造計算方法(新耐震基準)(昭和56年)、(7)大規模な天井(平成26年)

独立部分が2以上ある場合の構造耐力関係規定の不遡及(法第86条の7第2項)

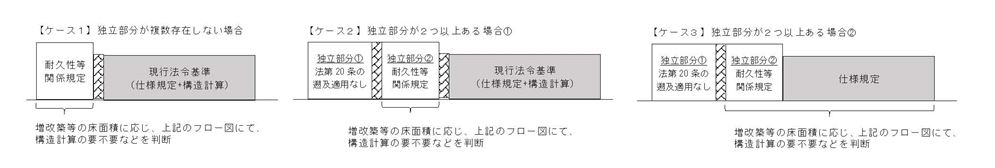

構造耐力関係規定または避難関係規定の適用に関して別の建築物とみなせる「独立部分」が2以上あるものについては、増築等を行う「独立部分」についてのみ遡及適用を受け、他の「独立部分」は遡及適用をうけない(【ケース2】および【ケース3】の独立部分(1))ものとされています。

構造耐力関係規定における「独立部分」は、「Exp.J等の相互に応力を与えない構造方法のみで接している場合の建築物の部分(令第36条の4に規定する建築物の部分)」と定義されています。

基礎の補強(平成17年告示第566号第四)

木造住宅などの建築物には、べた基礎や布基礎以外にも、玉石基礎や独立基礎などが使用されていますが、緩和の対象となるのはべた基礎と布基礎だけです。告示の基準は、各基礎の立ち上がり部分に沿ってコンクリートの増し打ちを行うもので、右図のようになっています。

既存建築物に増築する場合の構造計算適合性判定の扱い(規則第3条の7第4項)

既存不適格ではない既存の建築物に、増築部分だけでも構造計算適合性判定を要する部分をExp.Jで増築する場合、全体が一の建築物となるので既存建築物についても構造計算適合性判定が必要となります。

しかし、既存部分がすでに構造計算適合性判定を受けている場合は、そのときの判定をもって適合するものとみなされます。ただし、既存建築物の改変がなく、再度構造計算適合性判定を行うことなく構造関係規定に適合していることが確認できる場合に限ります。