被災建築物応急危険度判定

地震により被災した建物が、その後に発生する余震等で倒壊したり、建物の瓦や看板などが落下して、人命に危険を及ぼすおそれがあります。

そのような二次災害を防止するために、被災建築物応急危険度判定員が、被災建築物の危険度を応急的に判定し、その結果を建物に表示するものです。

被災建築物応急危険度判定員とは

被災建築物応急危険度判定講習を受講し認定登録された建築士など(行政職員および民間建築士)で構成されます。

応急危険度判定員は、身分を証明する「被災建築物応急危険度判定士登録証」を携帯しています。(災害時に、調査訪問した際はご協力お願いします。)

判定結果の表示

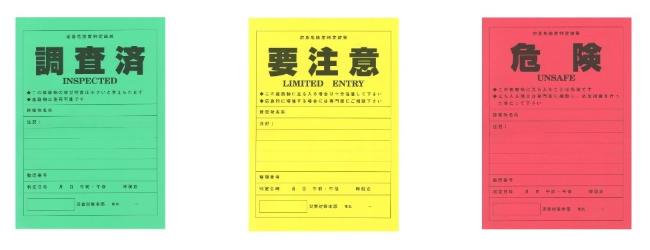

応急危険度判定を行った建築物には、調査結果の表示シールを、見えやすい場所に掲示します。

表示シールの意味は、

(緑)調査済・・・この建物は使用可能です。

(黄)要注意・・・この建物に立ち入る場合は十分注意してください。

(赤)危険・・・・この建物に立ち入ることは危険です。

|

| 調査結果の表示シール |

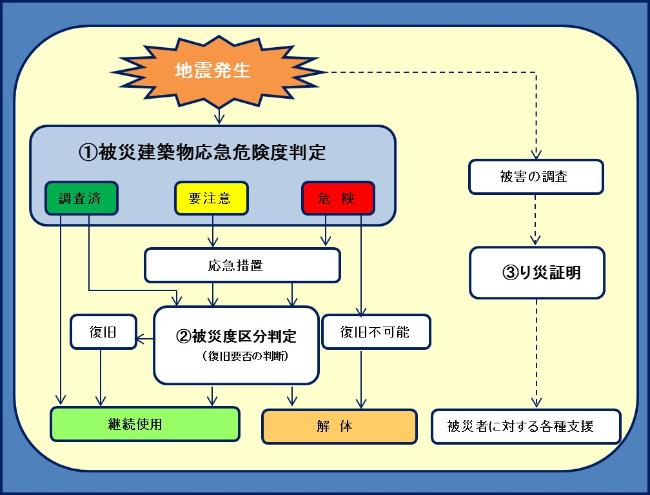

地震被災後の建築物の判定には以下のものなどがあります。

(1)被災建築物応急危険度判定(地震直後できるだけ早急に実施)

本制度です。実施する箇所は、地震の規模・地区により異なります。

(2)被災度区分判定【有料】(地震後、建築物の復旧対策検討のために実施)

専門家が詳細に調べて、被災した建築物の残存耐震性を把握し、判定を行い復旧の方法を決定します。

※一般的に大規模な建築物に対して実施されます。

(3)り災証明のための被害調査(地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施)

被災者生活再建支援法等による被災者への支援や税の免除などに当たって必要な家屋の被害程度を市町村長が証明するものです。(「地震保険(保険会社の判定)」とも異なります。)

※大規模な災害の場合、認定まで、相当の期間(1カ月以上)を要する場合があります。