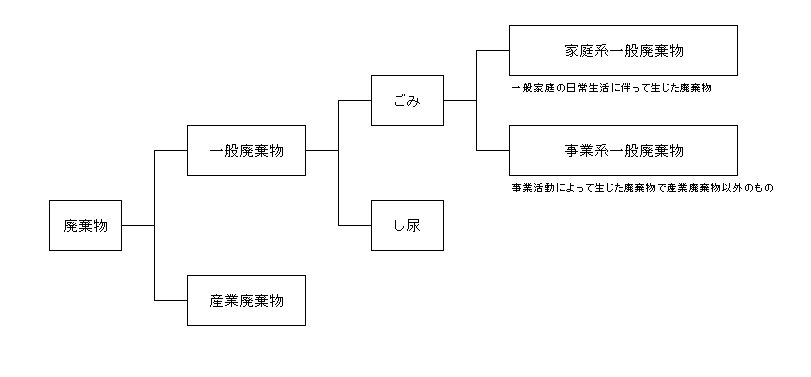

事業所から出されるごみは事業系廃棄物(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)といい、排出した事業者が自らの責任で処理しなければいけません。

これは、「排出事業者責任」と呼ばれるもので、廃棄物処理法では、事業者の責務として排出事業者の自己処理責任の原則を定めています。

事業系一般廃棄物は清掃センターなどの廃棄物処理施設で処理することができますが、産業廃棄物は処理することができませんので、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなど適正に処理してください。

※ 「適正処理」とは、下記廃棄物の区分ごとに決められた方法で処分・リサイクルを行うことです。

※ 地区のごみステーションに出せるのは家庭系一般廃棄物のみです。事業所から出たごみは、ごみステーションに出せません。

※ 廃棄物を焼却することは原則として禁止されています!詳細はこちらの記事もご参照ください。

⇒「ごみの焼却」は法律で禁止されています!

⇒農家のみなさんへ ~農業ごみは適正な処理方法で処理しましょう~

廃棄物の区分

事業系一般廃棄物

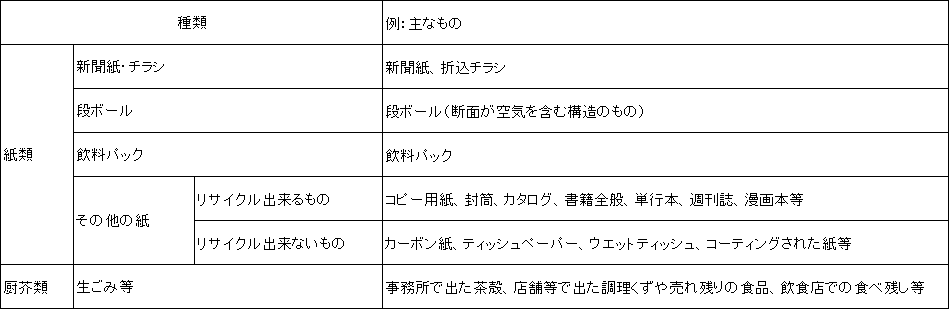

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、事務所や店舗等から出る紙類、厨芥類(茶殻、スーパーや飲食店から出る調理くず、食べ残し等)などで、産業廃棄物以外のものが該当します。

[主な例]

処理方法

1 自ら清掃センタ―等の廃棄物処理施設への持ち込みや民間のリサイクル業者などに委託

2 市の許可を受けた収集運搬業者に引き取りを委託

収集運搬業者一覧(リンク)

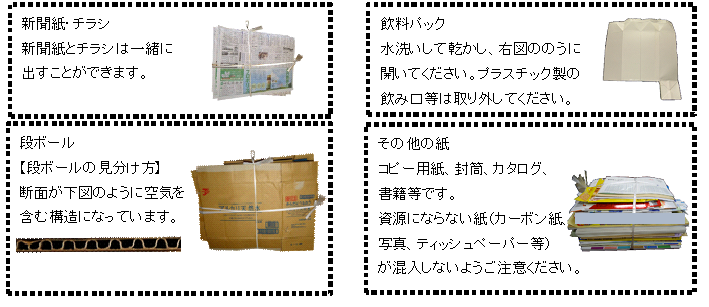

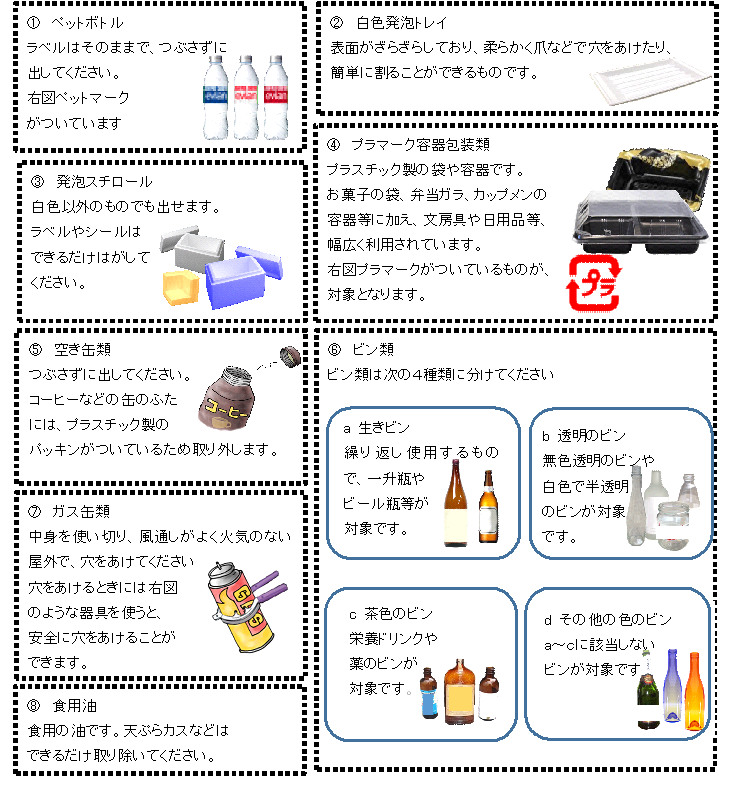

効率的にごみの減量とリサイクルができるよう、「分別排出」にご協力ください。

直接持ち込む場合や、許可業者へ委託する場合でも分別して搬入してください。正しく分別していなければ、資源物として受け入れることができません。

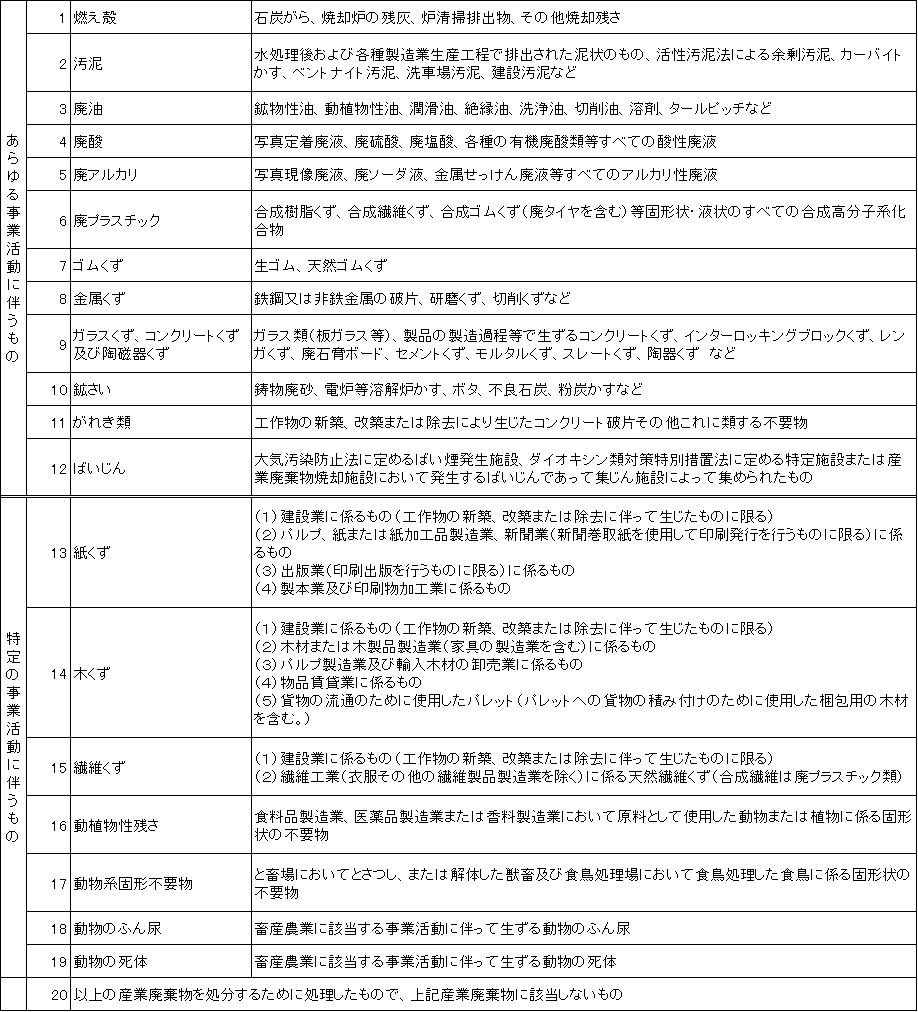

産業廃棄物

業種に関係なく事業活動によって事業所から出されると産業廃棄物に該当するもの12種類と、業種を限定した特定の事業活動によって排出されると産業廃棄物に該当するもの7種類があります。このほか、これら19種類の産業廃棄物を処分するために処理したものを加え、全20種類に分類されます。

従業員が出すペットボトル、プラスチック容器(弁当ガラ)なども、事業所から出されると産業廃棄物になります。

[主な例]

処理方法

1 産業廃棄物処理業者に委託

※県内の処理業者は、熊本県が許可しています。詳細は県庁または最寄りの保健所へお尋ねください。

熊本県が許可した産業廃棄物処理業者一覧はこちらから (外部リンク)

(外部リンク)

2 資源物として市の処理施設に持ち込み

市では産業廃棄物のうち、資源化が可能な8品目は、きれいに分別しそのまま資源物として取り扱うことができるものを、「あわせ産廃」として無料で受け入れることができます。

分別をしていないものや、汚れているものは資源物として受け入れることができません。

産業廃棄物として適正に処理してください。

展開検査を実施中

清掃センターやクリーンセンターでは、燃やせるごみとして搬入された事業系廃棄物の展開検査を行っています。

中にはプラスチックや缶、びん、ペットボトルなどの違反物(産業廃棄物として処理すべき物)の他、資源にできる紙類の混入が一部確認できました。ペットボトルなどの違反物はもとより、資源にできる紙類などの混入は、事業所から排出される廃棄物の適正処理を妨げるものとなってしまいますので、「分別」をきちんと行いましょう。また、適正に分別するためにはまず「廃棄物とは何か」を知る必要があります。廃棄される時点で分別することができれば、その後の処理も容易になりますので、従業員1人1人の取り組みが大切です。

※悪質な違反に対しては、

受け入れを拒否する場合があります。

また、展開検査で未分別などが判明した場合は、市から事業所を訪問します。

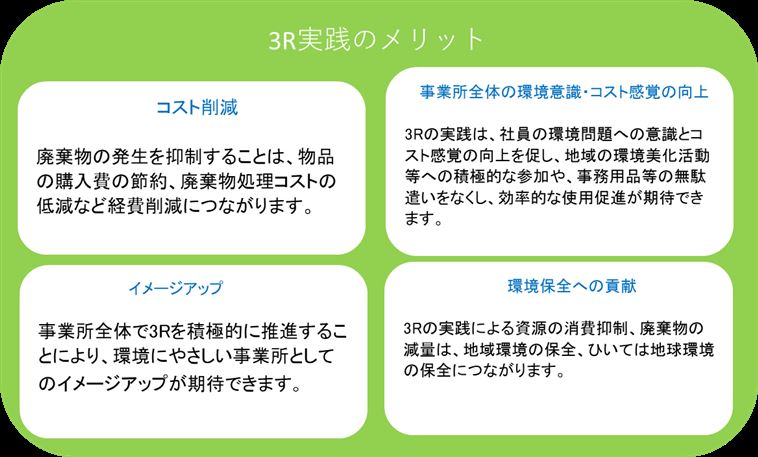

事業系廃棄物を分別するとこんなメリットがあります

※3Rとは・・・

(1)ごみを発生させない「Reduce:リデュース」

(2)捨てずにくりかえし使う「Reuse:リユース」

(3)再び資源として活用する「Recycle:リサイクル」が必要です。

この3つの行動の頭文字をとり3Rといいます。使い捨て型社会から抜け出し、循環型社会に変えていきましょう。

※~廃棄物処理法 第3条~

1 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない

2 その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める(以下略)

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力

しなければならない。